Не в ресурсе

Недавно в Госдуме Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отчитался о работе подконтрольного ему органа за 2024 год. Рассказал, как отлично наша страна преодолевает вызовы времени, а экономика движется темпами, превышающими среднемировые. «Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое», – подчеркнул Мишустин. Локомотивом роста стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, добавил он: «Наша экономика постепенно становится все более технологичной и диверсифицированной» [1].

Рассмотрим на примере нефтегазовой отрасли, которая, как известно, является основным налогоплательщиком и поддержкой бюджета (30% отчислений). А именно, разберем важный вопрос формирования запасов, потенциала добычи, технологической самостоятельности, о которой так любят говорить чиновники.

Где точка сборки?Рассмотрим цифры, которые говорят сами за себя.

Количество буровых установок в 2024 году в США – 496, в России – 1115. Проходка в США – 102,4 млн м, а в России – 30,1. Добыча нефти и ГК в США – 1159 млн тонн, в России – 516 млн тонн. Добыча газа в США – 1076 млрд м³, в РФ – 685, согласно оценкам АЭИ США и Backer Hughes. Как говорится, почувствуйте разницу. Дело же не в количестве буровых, дело – в качестве.

В 2021 году добыча нефти в РФ традиционными методами составляла 82%, по оценкам Росстата.

К 2030 году ТРИЗ превысят 70%, сообщило Минэнерго.

Коэффициент извлечения нефти снижается в связи с изменением структуры запасов. КИН конеч. для запасов категории А+В1+С1 – 0,366 в 2021 году. Для запасов категории А+В1+С1+В2+С2 – 0,323. КИНтек для запасов А+В1+С1 – 0,21, по оценкам геологов.

В марте на съезде СНГПР Юрий Шафраник, президент Союза нефтегазопромышленников России сообщил, что «эффективность бурения на нефть и ГК в США с 2005 по 2024 год на 1 м проходки выросла в 2,5 раза, в РФ упала в 2,6 раза. Эффективность бурения на нефть и ГК на 1 БУ в США с 2005 по 2024 год возросла в 1,4 раза, в РФ упала в 1,6 раза».

В России с 2018 по 2024 год добыча нефти и ГК в год снизилась с 556 до 516 млн тонн, на 7%. Добыча природного газа снизилась с 728 до 685 млрд м³, на 6%.

Добыча нефти и ГК на одну буровую установку в год снизилась с 0,55 млн тонн до 0,49 млн тонн, на 12%.

В США же с 2018 по 2024 год добыча нефти и ГК в год выросла с 766 до 1159 млн т, на 33%.

Добыча природного газа выросла с 871 до 1076 млрд м³, на 19%.

Добыча нефти и ГК на одну буровую установку в год выросла с 0,87 млн тонн до 2,18 млн. тонн, на 60%. Такую оценку сделал СНГПР

Но чиновники планку не снижают. «Целевой ориентир России по добыче нефти в базовом сценарии к 2050 году – 540 млн тонн, объемы могут корректироваться в зависимости от обязательств страны в рамках ОПЕК+», – заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин в рамках Российской энергетической недели в 2024 году [2].

Эффективность бурения на нефть и ГК на 1 БУ в США с 2005 по 2024 год возросла в 1,4 раза, в РФ упала в 1,6 раза

«Минэнерго выставила прогнозы по добыче до 2050 года – 540 млн тонн по нефти и 1083 млрд м³ по газу. Цифры можно какие угодно нарисовать, но под эти цифры нужна база. База должны исходить от геологов, от Роснедр. Запасы и ресурсы – это вчерашний день», – прокомментировал намерения чиновников Анатолий Брехунцов, директор тюменского научно-технического центра «МНП ГЕОДАТА» на научно-практической конференции имени Е.Г. Коваленко в феврале 2025 года.

Сегодня «по России запасы нефти – 20 млрд тонн, 11 из них – в Западной Сибири», – в основном добывающем регионе, уточнил он.

«Было ликвидировано Министерство геологии, ликвидирована наука, финансирование геологоразведки. Мы видим, что с 2000 года государство выделяет 10-12 млрд на геологию. Если взять инфляцию, то деньги, которые сегодня выделяются, они уже ничего не значат. Президенту нужно донести, чем мы конкретно располагаем, а не те мифические цифры», – продолжил Брехунцов. Получается как в той сказке про Левшу: «Государьто не в курсе».

Для сравнения, Китай инвестировал в геологоразведку в 2024 году 13,8 млрд долларов,

Россия – менее 4 млрд долларов, 320 млрд рублей.

«Самотлоров больше не будет»Рассмотрим ресурсную базу, в первую очередь Западной Сибири. По оценкам геологов, по добыче углеводородов страна на 90-95% зависит от Западной Сибири.

На территории Западной Сибири открыто более 900 месторождений, более 5 тысяч залежей, нефтяных, газовых, газоконденсатных.

На этой территории проделана большая работа, пробурено около 15 тысяч колонковых скважин, более 100 тысяч поисково-разведочных скважин, несколько тысяч эксплуатационных скважин, проведены работы по сейсморазведке. И констатируем, что «вся добыча газа идет с месторождений, которые открыты в 60-70 годах». В 2024 году было сделано 39 открытий, зафиксировано 53 миллиона тонн запасов по углеводородам, то есть на одном открытии 1,6 миллиона тонн запасов. И этот результат эксперты называют блестящим. Может, с иронией? Но похоже, что уже с чувством безнадежной осознанности.

В своем докладе Брехунцов отметил, что почти все месторождения истощаются. «Каждое месторождение имеет свой резерв службы, который истекает. Эти месторождения надо заменять». Привел примеры:

«В Салмановском был сухой газ. Сейчас газ идет с нижних горизонтов с этаном, пропаном. Это нужно отделять – это отдельные затраты. И думать, куда девать, так как переработки тоже нет…

В России называют запасами то, что нельзя называть запасами. Запасы – это только то, что приносит прибыль, то, что приносит убытки, это – ресурсы

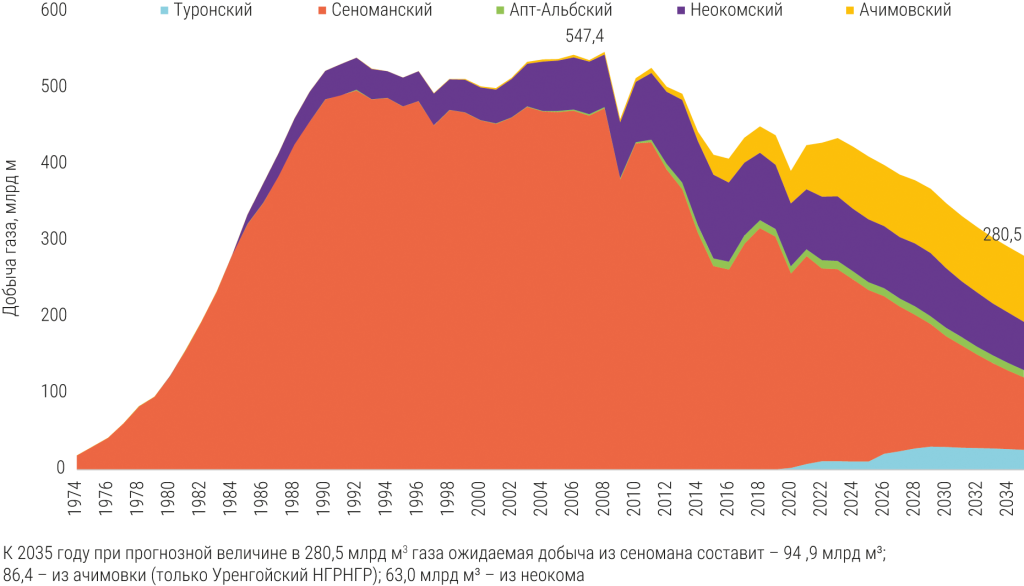

В Тазовском месторождении добыча была 550 млрд, снижается сейчас вдвое. Уренгойское – добывалось 200 млрд, к 2030 году – будет только 100». Сегодня ресурсная база России по газу оценивается в 68 трлн кубометров. И по оценкам чиновников, ее хватит на 60 лет. Геологи не так оптимистичны. Если и хватит, то только если наращивать новые технологические методы извлечения. Заниматься нижними горизонтами, повышать коэффициент извлечения газа.

По нефти пока дают прирост Самотлорское, Мамонтовское, Федоровское месторождения.

Объемы основных нефтеносных месторождений оцениваются около 7,5 млрд тонн, было извлечено 6 млрд. Осталось 1,6 млрд. Но при этом фиксируется значительная обводненность. По некоторым месторождениям обводненность – более 97%. Чтобы поднять тонну нефти, нужно отделить 20 тонн воды. При такой обводненности добыть нефть сложно и дорого, нужны другие модели извлечения, поиска, разбуревания.

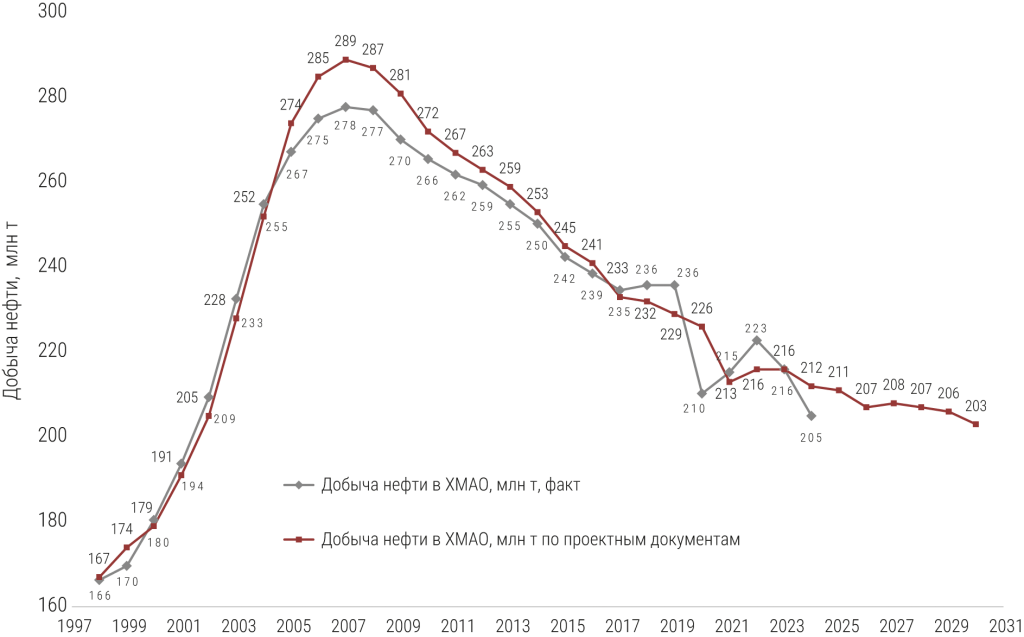

В ХМАО идет планомерное снижение добычи. И не изза договоренностей ОПЕК, как лукавят чиновники (на ОПЕК очень любит ссылаться вице-премьер Александр Новак, да и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин [2,3]), а из-за исчерпания запасов и обводненности.

Вся центральная часть Западной Сибири уже залицензирована. И на этой территории уже не будет больших открытий.

Лицензии выделены 8-ми компаниям, в частности, «Лукойлу», «Сургутнефтегазу», «Роснефти», «Газпрому», «Новатэку». «Малые предприятия не могут заходить на эту территорию, где уже выданы лицензии», – комментирует Брехунцов. И в этом эксперты видят серьезную проблему. К примеру, Валерий Крюков, академик РАН, директор Института экономики и промышленного производства СО РАН, член Совета директоров «Татнефти» и «Новатэка» на Съезде СНГПР приводит пример развития добычи в США на условиях конкуренции, где, как видно из приведенных цифр, успехи подкреплены объемами. «В Соединенных Штатах крупные компании добывают 15%, 75% – малые и средние компании, роль малых компаний растущая, крупные компании участвуют в этих малых и средних компаниях, есть посевной фонд, есть разные формы участия, есть формы возврата этих компаний в лоно крупных компаний по мере того, как их размеры растут и технологии получают более универсальный характер». Роль крупных компаний, компаний-лидеров трансформируется, считает Крюков. Она сохраняется, но она другая. Вертикаль важна, но и горизонтальные связи важны не меньше.

У нас же – какая конкуренция? Как организована работа по формированию запасов и освоению ресурсной базы? Да никак. Вот Анатолий Брехунцов приводит слова руководителя Роснедр (с 2016 по 2021 год) Евгения Киселева: «Государство не будет заниматься развитием недр, мы это передаем в адрес недропользователей». А кто организует работу, чтобы мы понимали, что делать дальше с Западной Сибирью? – спрашивает Брехунцов.

В США 24 тысячи сервисных компании. В России – около 300. Из них только 100 на открытом рынке

«Государство должно обязывать компании повышать коэффициент извлечения, осваивать нижние горизонты. Необходима переоценка ресурсов, ревизия запасов. Но и технологии новые нужны, так как не все ресурсы можно актуальными технологиями брать. Должна быть стратегия освоения ресурсной базы», – считает Брехунцов. Этого нет. А заложено ли это в новой Энергостратегии до 2050 года? Сомнения.

Замороженная АрктикаСегодня к Арктике – пристальное внимание. США и Китай жаждут приложиться к ресурсам – и своим, и чужим. В России чиновники как всегда рапортуют, что у них все под контролем и все развивается. Но те, у кого осталась предрасположенность к анализу, так не считают.

Губкинский, Надымский, Тазовский, Уренгойский и Харампурский нгр. Динамика фактических и прогнозных уровней добычи газа по геологическим комплексам до 2035 года

Активная разработка в нашей Арктике ведется в западной ее части.

Глубокие скважины пробурены в Баренцевом, Печорском море, частично в Карском.

Активно находятся в разработке Печорский кластер, Ямальский кластер, «Восток ойл» (в прошлом году там должны были быть отгружены запланированные 30 млн тонн, но не отгружены).

Пару лет назад «Приразломная», «Ворота Арктики», Ямал СПГ, обеспеченные активными запасами, работали успешно, время оборота танкеров до международных портов составляло 10-12 дней. Сегодня санкционные ограничения сдерживают рентабельность этих объектов. Эксперты считают, что будущее и рентабельность этих локаций зависит от налоговых преференций, тотальных налоговых льгот, решения политических задач. Если условия выполнятся, то смогут держать годовую добычу по нефти до 10-12 млн тонн, 20 млн тонн по сжиженному газу, если «Новатэк» решит вопрос с танкерами и найдет рынок сбыта.

Что касается «Восток ойл», то тут бабушка надвое сказала – подтверждения запасов нет, требуется детальная разведка. «Сегодня это 1,6 млрд тонн по категории С2, то есть это – предположения. Строится терминал и труба, дай бог, чтобы запасы подтвердились», – комментирует Александр Соколов, директор по геологоразведке компании «Петрогеко».

Соколов отдельно отмечает Штокман (замороженный проект) с запасами под 4 трлн кубов газа как наглядный пример возможностей отечественной разработки шельфовых месторождений. «Это – лакмусовая бумага. Если они (там, где ледовые условия позволяют разработку) не подвергаются добыче, что говорить о других трудных месторождениях?» К примеру, месторождения Жукова, Рокоссовского, Победы – газовые месторождения, которые были открыты относительно недавно, 5-7 лет назад. Запасы – приличные. Но частично находятся в тяжелых ледовых условиях.

В России система НДД, налог на дополнительный доход – очень сложная, очень неповоротливая. Наиболее приемлемая система – это рента, ориентированная на налогообложение

А это значит, что вывоз с месторождений осложнен ледовой обстановкой даже в летние месяцы. Ледокольная проводка осложнена.

Что касается Восточной Арктики, то там нет глубоких скважин и активной деятельности, можно сказать совсем.

Прогноз добычи нефти в ХМАО-Югре до 2030 года

«В Восточной Арктике мы даже не начинали бурить, запасы Восточной и Западной Арктики девальвированы, мы называем запасами то, что нельзя называть запасами. Запасы – это только то, что приносит прибыль, то, что приносит убытки, это все ресурсы, – рассказывает Соколов. – К тому же технологически страна не готова к освоению шельфа с актуальными технологиями и объемами инвестиций. В Арктике идет растепление вечной мерзлоты, идет эманация газогидратов, горят газовые факела. Это опасно с экологической и инженерной точки зрения. В Восточной Арктике при подводном промысле, при строительстве буровых платформ – будут риски. Это сдерживает в промышленный оборот ввод ресурсов. Поэтому там нет глубоких скважин. Их можно пробурить с плавучих морских платформ, которых у нас нет», – объясняет Соколов.

США и Китай уже, а Россия?Юрий Шафраник на Съезде СНГПР подчеркнул, что в мире фиксируется трансформация в сегменте внутреннего потребления и экспорта углеводородов.

Так на газовом рынке мира прослеживается тенденция, аналогичная нефтяному, на примере смыслообразующих держав: в 2005 году США закупали более 130 млрд м³ газа, а в 2023 году уже экспортировали более 112 млрд м3. КНР в 2005 году потребляла 47 млрд м³, а в 2024 году – 460 млрд м³, почти половину из них – импортировала.

Что касается России, страна в 2005 году – добывала 641 млрд м³, потребляла – 422 млрд м³. Экспорт был на уровне – 252 млрд м³. В 2024 году – добывала 685, потребляла – 485, экспорт составил 120 млрд м³. Как видим, динамика добычи и внутреннего потребления слабая, а экспорт сократился в два раза.

Показательно и в сегменте СПГ.

В 2005 году США произвели СПГ – 1,9 млрд м³, в 2024 – 125 млрд м³.

В РФ в 2005 году – производства нет, в 2024 году – скромненьких 48 млрд м³.

Давайте тиражировать больше лозунгов и стенаний, что нам мешают, но все наглядно видно.

Шафраник упомянул, что в новой Энергостратегии нет вызовов по газу. Что нужно развивать жидкую фазу, новые мощности и строительство газовозов.

По поводу нефтедобычи Юрий Шафраник отметил, что должны быть новые технологии бурения. «США сделали рывок за три года… Сегодня во власти нет никого, кто бы это понимал». На власть сетовали в кулуарах, отмечая низкую культуру и компетенции профильных чиновников.

Также и по нефтепереработке, несмотря на то, что есть флагманы отрасли, в Энергостратегии тема развития переработки углеводородов выражена слабо. «Сегодня заложено 2 доллара на тонну – добавка на переработку», – отметил Шафраник.

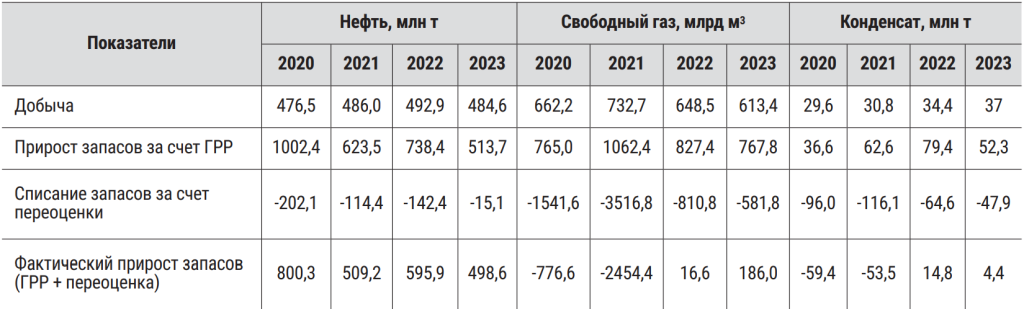

Добыча углеводородов, прирост и списание в РФ за 2020-2023 гг.

Известно, что в 2019-2021 годах нефтеперерабатывающие заводы США инвестировали в среднем 9 миллиардов долларов в год, что эквивалентно 10 процентам прямого ВВП отрасли.

По данным Минэнерго РФ, инвестиции в нефтепереработку в 2023 году выросли вдвое к уровню 2022 года, составив 200 млрд руб. Что из этого перечислено на ремонт НПЗ, потребовавшийся из-за атак дронов, а что на увеличение объемов переработки и качества – официальные источники умалчивают.

Валерий Крюков:

«Как Энергостратегия связана с лицензированием и недропользованием – нет понимания»

Валерий Крюков на Съезде СНГПР рассказывал, что нужно для того, чтобы в стране были сформированы запасы с эффективной разработкой. «Мы это дело (СРП) отодвинули, мы этим не занимаемся, но без этого мне не представляется, как те виды объектов, эту ресурсную базу, с которой мы сейчас имеем дело, взять, эффективно реализовать. Про СРП (Соглашение о разделе продукции) было много рассказано на страницах НГВ. Возможно, к этой форме хозяйствования стоит присмотреться в контексте новых вызовов.

У нас то, к чему мы пришли, – это система НДД, налог на дополнительный доход, очень сложная, очень неповоротливая. Наиболее приемлемая система – это рента, ориентированная на налогообложение.

Но это предполагает, что у вас есть рынки факторов производства, у вас есть соответствующие ориентиры и соответствующие показатели, на основе которых вы можете определить, насколько приемлема та или иная ставка налога на прибыль, налога на дополнительный доход, которую вы индивидуально определяете по каждому проекту или по каждой группе проектов.

Говоря о блестящих результатах геологоразведки 2024 года, Крюков отметил, что бывали и годы за эти последние 13 лет, когда получали 1,1 млн тонн запасов на одном открытии, бывало и 1,2, то есть это не сопоставимо с 1985 годом, когда средний размер на одно открываемое месторождение был 70 млн тонн (по нефти). Сейчас 20 млрд тонн на газовое месторождение (раньше исчислялось сотнями – прим. Ред.) Такое снижение предполагает другие рамки, другие принципы взаимодействия.

Продавать недра на аукционах – это как продавать фамильное серебро

В мировой практике освоения ресурсов риски компенсируются не только льготами, а теми моделями и теми схемами, которые реализуются для осуществления проекта. Как правило, это соучастие. Участвует несколько компаний. Одна из них оператор. Но, как правило, предоставление прав и выбор этих участников осуществляется таким образом, чтобы это были компании, которые взаимно дополняют друг друга и конкурируют друг с другом.

В мире, как правило, не применяется практика, связанная с аукционами продажи прав пользования недрами. Продавать недра на аукционах – это как продавать фамильное серебро. Как правило, это конкурсы, конкурсные условия, в которых определяются научно-технические, те социально-экономические, инфраструктурные и прочие требования.

И есть ориентация на формирование цепочек в создании социальной ценности углеводородов, то есть не просто проект добычи.

Доминирующая тенденция в мировом нефтегазовом секторе какая? – обратился Валерий Крюков к слушателям. – Повышение гибкости регуляторной среды с точки зрения учета динамики и характеристик ресурсной базы.

Добыча нефти, газа и угля, мир и РФ

Мы анализировали как-то то, что происходит у нас в России – не работают у нас эти налоговые преференции. Сегодня дали, через пять лет недоработка по тому же объекту опять идет, ухудшились условия, растут издержки, а почему? А потому что ты неэффективен, потому что модель устарела. Государственное регулирование – регулирование, а не планирование – является одной из движущих сил формирования новой организационной структуры.

В США развиваются не только технологии, не только доступ к финансовым ресурсам, формируется другая организационная структура сервисного сектора. Там 24 тысячи сервисных компаний. Сколько у нас? Около 300.

Из них только 100 на открытом рынке. 24 тысячи компаний означает, что нишевые виды деятельности выделяются в отдельные бизнесы. И из этого всего конгломерата собирается тот пучок компетенций, который позволяет взять те потенциальные ресурсы, которые раньше даже в расчет не принимались.

Результат – возможности экономически эффективного освоения.

Новых Самоотлоров, я уверяю вас, не будет, не будет больше миллиардников. Это не означает, что ресурсный потенциал уменьшился, он просто другой, это ресурсный потенциал меняется, нужно найти свой путь, принципиальное решение известно, это наличие специализированных прикладных, а также локальных, индивидуальных решений.

Вот когда я приехал в первый раз в норвежский город Ставангер, там было 55 сервисных компаний, позже приехал, там было уже 770 сервисных компаний. А почему? А потому, что выросли задачи, появились новые проблемы, новые нишевые бизнесы. К сожалению, в России я таких примеров привести не могу. Необходим наукоемкий сервисный сектор, его надо пестовать.

Это не саморазвивающаяся система, она получает импульс саморазвития, начиная с определенного уровня. У нас пока нефтесервисный сектор, тем более наукоемкий, не находится на такой стадии. Ну и, конечно, необходимо развивать науку и знания, от фундаментальных до прикладных. От отдельных контрактов идти к более долгосрочным моделям взаимодействия.

В современных условиях в мире стимулируют создание длинных цепочек, создание социальных ценностей, действует защита отечественных производителей. Так, в Китае этим пользуются чрезвычайно активно, этим чрезвычайно активно пользуются в Норвегии. Ты получаешь право пользования недрами на четыре компании, одна только из них иностранная, как правило, максимум 24 процента участия в проекте, все остальные – национальные компании.

Почему нет?

Также важна там и господдержка фундаментальных исследований. Здесь я не могу не сказать как человек Академии Наук о кернохранилищах банков и базах данных. Что делается у нас на уровне власти?

К сожалению, те материалы, которые накоплены десятками, сотнями советских геологов, одним поколением, находятся в более чем непростом состоянии.

И, чрезвычайно важен опыт Китая, но я бы здесь не столько сосредоточился на низкой процентной ставке, сколько на взаимодействии государственного сегмента в нефтегазе и инновационно-ориентированного.

А что у нас происходит? Коэффициенты добычи нефти у нас снижаются, доля трудноизвлекаемых запасов нарастает и, согласно данным Федеральной службы статистики, инновации в добыче – 15-18%.

Мы говорим об инновациях, а где они?

Что особенно важно? Наличие целенаправленной государственной политики и вовлечение в эти процессы научно-экспертного сообщества.

С точки зрения перезагрузки, необходимо расширение границы применения гражданских правовых отношений, контракт взаимоотношений между государством, недропользователем при участии научно-экспертного сообщества».

Список литературы